SAFETY

安全活動

- TOP

- 安全活動

01

安全活動の「かたち」

安全作業のため、当社は様々な取り組みをしています。

02

軽傷にとどめる

次は、万一災害が起きてしまったときの行動です。

COLUMN

コラム

業界の災害事例を見ていると、あれ?と思うことがあります。

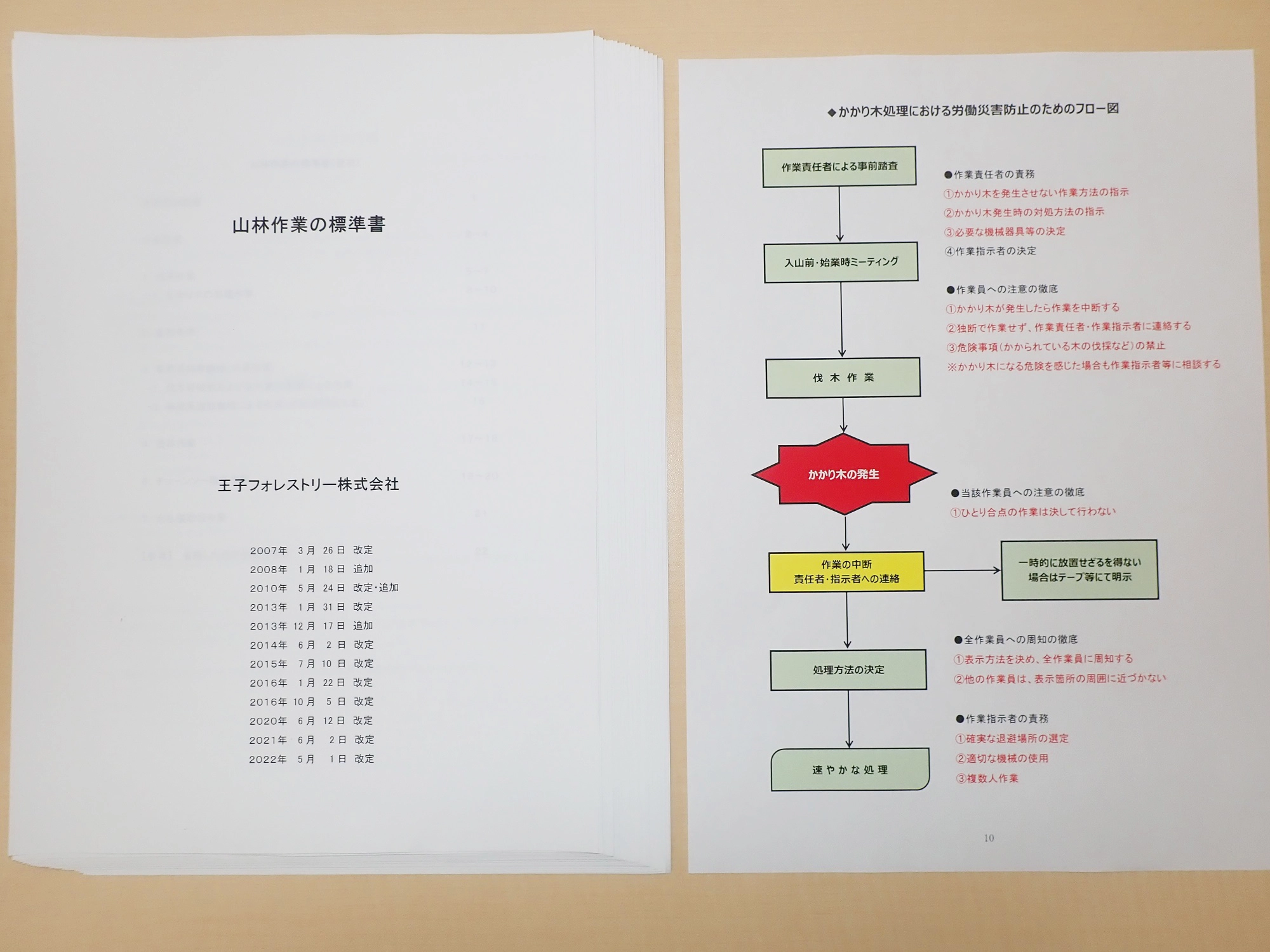

例えば、掛かり木(他の木に引っ掛かったまま、倒れていない木)のすぐ下で作業を続けている→法律ではっきり禁止されているのに?

重機から投げ出されて死亡→なぜシートベルトをしていない?

つまり、基本として決められた行動が取れていないのです。この「基本行動を守る」ことで、現在起きているかなりの災害は発生しなかったはずです。

03

安全活動の「こころ」

COLUMN

コラム

林業は最も自然条件に左右される仕事です。地形が砕け、沢が入り組んでいれば一区画の中で急傾斜、緩傾斜が目まぐるしく変わります。立木は一本ごとに樹形が違います。蔓の有る無し、隣接木との距離、林床が笹か草本か 乾いた路面とぬかるんだ路面では重機の足場も変わってきます。つまり、場所ごとで作業条件が変わり、天候次第で同じ場所でも難易度が変わるのが林業です。林業とは、日々変わる作業条件からリスクを読み取り回避する目を要するプロフェッショナルな仕事です。

人はみな、自分と家族の生活費を稼ぐために働きます。幸せに安心して暮らすためです。幸せになるために働く人が、自分の身体を損ない不幸になるなど、本末転倒です。そしてそのことを軽視するような組織は、社会から必要とはされません。

安全活動とはゴールのない取り組みをし続けることです。

安全環境管理室

藤井室長からのコメント

安全環境管理室という名前の通り、事業を行う上での安全管理と環境管理に取り組んでいます。

山林や工場ではチェンソーや大型の重機を用いて作業を行うため、様々なリスクが発生します。リスクを放っておくと事故につながるため、現場では過去の経験や意見を出し合い法令に沿ったルール(山林作業の標準書・作業手順書)を作成して教育を行いリスクを摘み取っています。みんなで作ったルールがしっかり伝わり、守られているのかを実際に現場に赴き確認することと同時に風通しの良い職場環境の醸成につながるよう出来る限り一人一人とコミュニケーションを取っています。